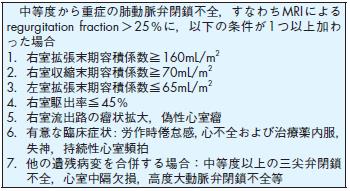

中等度から重症の肺動脈弁閉鎖不全,すなわちMRIによる

regurgitation fraction>25%に,以下の条件が1つ以上加わ

った場合

1.右室拡張末期容積係数≧160mL/m2

2.右室収縮末期容積係数≧70mL/m2

3.左室拡張末期容積係数≦65mL/m2

4.右室駆出率≦45%

5.右室流出路の瘤状拡大,偽性心室瘤

6. 有意な臨床症状: 労作時倦怠感,心不全および治療薬内服,

失神,持続性心室頻拍

7. 他の遺残病変を合併する場合:中等度以上の三尖弁閉鎖

不全,心室中隔欠損,高度大動脈弁閉鎖不全等

regurgitation fraction>25%に,以下の条件が1つ以上加わ

った場合

1.右室拡張末期容積係数≧160mL/m2

2.右室収縮末期容積係数≧70mL/m2

3.左室拡張末期容積係数≦65mL/m2

4.右室駆出率≦45%

5.右室流出路の瘤状拡大,偽性心室瘤

6. 有意な臨床症状: 労作時倦怠感,心不全および治療薬内服,

失神,持続性心室頻拍

7. 他の遺残病変を合併する場合:中等度以上の三尖弁閉鎖

不全,心室中隔欠損,高度大動脈弁閉鎖不全等

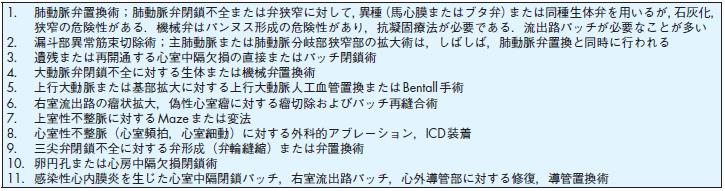

1. 肺動脈弁置換術;肺動脈弁閉鎖不全または弁狭窄に対して,異種(馬心膜またはブタ弁)または同種生体弁を用いるが,石灰化,

狭窄の危険性がある.機械弁はパンヌス成の危険性があり,抗凝固療法が必要である.流出路パッチが必要なことが多い

2. 漏斗部異常筋束切除術;主肺動脈または肺動脈分岐部狭窄部の拡大術は,しばしば,肺動脈弁置換と同時に行われる

3. 遺残または再開通する心室中隔欠損の直接またはパッチ閉鎖術

4. 大動脈弁閉鎖不全に対する生体または機械弁置換術

5. 上行大動脈または基部拡大に対する上行大動脈人工血管置換またはBentall手術

6. 右室流出路の瘤状拡大,偽性心室瘤に対する瘤切除およびパッチ再縫合術

7. 上室性不整脈に対するMazeまたは変法

8. 心室性不整脈(心室頻拍,心室細動)に対する外科的アブレーション,ICD装着

9. 三尖弁閉鎖不全に対する弁形成(弁輪縫縮)または弁置換術

10. 卵円孔または心房中隔欠損閉鎖術

11. 感染性心内膜炎を生じた心室中隔閉鎖パッチ,右室流出路パッチ,心外導管部に対する修復,導管置換術

狭窄の危険性がある.機械弁はパンヌス成の危険性があり,抗凝固療法が必要である.流出路パッチが必要なことが多い

2. 漏斗部異常筋束切除術;主肺動脈または肺動脈分岐部狭窄部の拡大術は,しばしば,肺動脈弁置換と同時に行われる

3. 遺残または再開通する心室中隔欠損の直接またはパッチ閉鎖術

4. 大動脈弁閉鎖不全に対する生体または機械弁置換術

5. 上行大動脈または基部拡大に対する上行大動脈人工血管置換またはBentall手術

6. 右室流出路の瘤状拡大,偽性心室瘤に対する瘤切除およびパッチ再縫合術

7. 上室性不整脈に対するMazeまたは変法

8. 心室性不整脈(心室頻拍,心室細動)に対する外科的アブレーション,ICD装着

9. 三尖弁閉鎖不全に対する弁形成(弁輪縫縮)または弁置換術

10. 卵円孔または心房中隔欠損閉鎖術

11. 感染性心内膜炎を生じた心室中隔閉鎖パッチ,右室流出路パッチ,心外導管部に対する修復,導管置換術

心内修復術後の長期予後は良好で,生存率は,20年85% 890),36年生存率85% 891)との報告もある.術後10年以降に,再手術の必要性が増加す

る.病態や解剖を熟知した,先天性心疾患の治療経験のあるチームが担当することが望ましい.進行性か症状を伴う高度の右室拡大や右室機能低下

を伴った肺動脈弁閉鎖不全,狭窄が外科的治療の適応となる.主要な冠動脈の閉塞,損傷を避けるため,再手術前に冠動脈走行(特に左前下行枝や

右冠動脈が右室流出路を横走する型)を把握しておく.大動脈弁閉鎖不全の進行も手術適応となる(表74).

非手術または,姑息術のみの例も,適応があれば,心内修復が行われる.長時間持続する低酸素血症と二次的赤血球増多症による臓器障害が問題

となる.高尿酸血症,感染性心内膜炎,血栓,塞栓,喀血,中枢神経合併症,腎機能低下等の合併症に対する対症療法が必要である868).

①肺動脈弁置換

従来の生体弁に加え,Carpentier-Edwards ウシ心膜弁(CEP)892)−894)や,ブタ大動脈弁尖(Mosaic生体弁)他,様々な生体弁が開発され,生体弁

の耐久性は向上している.肺動脈弁位での使用では,同種弁(homograft)よりブタ弁,CEP弁が耐久性に優れている895).

生体弁置換は,抗凝固療法が不要で,機械弁より遠隔成績が良好である857).しかし機械弁でも抗凝固療法を確実に行えばその再手術率は同種弁

より良好とする報告もある896).CEP弁やstentless生体弁897)を用いることが多い.肺動脈弁置換術後は,症状の改善,右室拡張末期容積や収縮末期

容積の減少851),898)−901),さらに運動耐容能の改善46),900),901),心室頻拍発生頻度の減少901)等が期待される.しかし,右室拡大が著明で,右室拡

張末期容積係数170mL/m2,収縮末期容積係数85mL/m2を超える症例では,術後の右室容量は正常域に戻らないとの報告がある860).

②肺動脈弁置換の適応(表75)

有症状で,運動耐容能が低下した高度の肺動脈弁閉鎖不全が適応となるが,自覚症状がなくとも,中~高度の右室機能低下,中~高度の右室拡

大,有症状または,持続性の上室心室性不整脈の出現,中~高度の三尖弁閉鎖不全も手術適応である(ACC/AHAガイドライン).右室駆出率が低下

した症例では,術後の右室駆出率も改善しないため902),症状が出現した場合や右室駆出率が低下し始めた段階で,弁置換を検討する.右室拡張末期

容積係数170mL/m2,右室収縮末期容積係数85mL/m2を超えないうちに肺動脈弁置換を行うことを推奨する施設もある902).ボストン小児病院の手術適

応を表75に示す903).

③右室流出路狭窄に対する再手術の適応

同時収縮期圧較差が50mmHg以上か右室/左室収縮期圧比0.7以上が適応であるが,これ以下でも,次の合併病変があれば手術を考慮する.(1)進

行性の右室拡大や右室機能低下を伴う場合,(2)肺体血流比1.5以上の心室中隔欠損を伴う場合,(3)有症状で,高度の大動脈閉鎖不全を伴う場合,

(4)いくつかの遺残病変を伴い,右室拡大や右室機能低下を伴う場合である.

④末梢肺動脈形成術

この病変のみ単独で手術を行うことはまれであるが,術前,術中のステント挿入,パッチ形成等,循環器内科医(カテーテル治療医)と外科医との協調

作業が望ましい.

5 成人期のFallot四徴に対する外科治療

表74 Fallot四徴成人期の外科治療

表75 Fallot四徴のボストン小児病院における再手術適応

- Home

- Ⅱ 各論

- 10 Fallot四徴

- 5 成人期のFallot四徴に対する外科治療

成人先天性心疾患診療ガイドライン(2011年改訂版)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)