臨床評価+心エコー

運動負荷

左室機能評価(エコー)

左室径拡大

進行性

なし不明あり

他の遺残病変

(肺動脈狭窄,

冠動脈狭窄等)

なしあり

軽度中等高度

EF≧50% EF<50%

症状の有無

再手術

6~12か月ごとの評価3か月後の再評価

運動負荷

左室機能評価(エコー)

左室径拡大

進行性

なし不明あり

他の遺残病変

(肺動脈狭窄,

冠動脈狭窄等)

なしあり

軽度中等高度

EF≧50% EF<50%

症状の有無

再手術

6~12か月ごとの評価3か月後の再評価

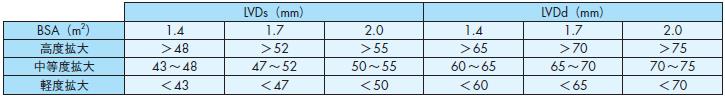

LVDs(mm) LVDd(mm)

BSA(m2) 1.4 1.7 2.0 1.4 1.7 2.0

高度拡大>48 >52 >55 >65 >70 >75

中等度拡大43~48 47~52 50~55 60~65 65~70 70~75

軽度拡大<43 <47 <50 <60 <65 <70

BSA(m2) 1.4 1.7 2.0 1.4 1.7 2.0

高度拡大>48 >52 >55 >65 >70 >75

中等度拡大43~48 47~52 50~55 60~65 65~70 70~75

軽度拡大<43 <47 <50 <60 <65 <70

軽い運動中等度運動強い運動

運動・作業強度3METS未満3~6METS 6METSを超える

望ましい運動耐容能5METS未満5~10METS 10METSを超える

リスク

軽微許容許容許容

軽度許容許容許容あるいは条件付許容

中等度許容条件付許容条件付許容あるいは禁忌

高度条件付許容禁忌禁忌

運動・作業強度3METS未満3~6METS 6METSを超える

望ましい運動耐容能5METS未満5~10METS 10METSを超える

リスク

軽微許容許容許容

軽度許容許容許容あるいは条件付許容

中等度許容条件付許容条件付許容あるいは禁忌

高度条件付許容禁忌禁忌

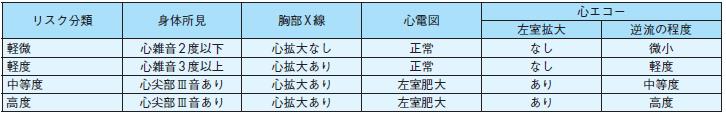

リスク分類身体所見胸部X線心電図

心エコー左室拡大逆流の程度

軽微心雑音2度以下心拡大なし正常なし微小

軽度心雑音3度以上心拡大あり正常なし軽度

中等度心尖部Ⅲ音あり心拡大あり左室肥大あり中等度

高度心尖部Ⅲ音あり心拡大あり左室肥大あり高度

心エコー左室拡大逆流の程度

軽微心雑音2度以下心拡大なし正常なし微小

軽度心雑音3度以上心拡大あり正常なし軽度

中等度心尖部Ⅲ音あり心拡大あり左室肥大あり中等度

高度心尖部Ⅲ音あり心拡大あり左室肥大あり高度

1 大動脈弁閉鎖不全の管理

①発生頻度と発生機序

術後遠隔期の大動脈弁閉鎖不全の発生頻度は5~ 40%と報告されている.ただし,軽度が35%と大部分を占め,中等度以上の逆流は5%前後に

みられる.弁逆流は経年的に増強する980)−987).弁輪拡大と弁逆流の程度は一定の見解が得られていない983),985).

大動脈弁閉鎖不全の発生機序については,解剖学的肺動脈弁は大動脈弁に比べ弁尖が菲薄でコラーゲン線維や弾性線維が少ないこと,弁輪の

脆弱性等の内的要因の関与が大きい972),987),988).外的要因としては,経肺動脈的心室中隔欠損閉鎖に伴う弁損傷989),先行手術としての肺動脈

絞扼術,術前の左室流出路狭窄の存在,冠動脈移植に伴うバルサルバ洞の変形,新大動脈基部と大動脈遠位部の口径差が関連するとされる982)−

989).

②診断

術後の大動脈弁閉鎖不全は,十分な専門知識を持つ循環器内科医による定期的な外来診療がすすめられる.基本的には臨床症状と心エコー検査

で経過観察を行う.通常の慢性大動脈弁閉鎖不全では,左室の代償機転により比較的長期にわたって無症状に経過し左室機能も正常に維持されて

いることが多い990),991).しかしながら,動脈位血流転換術後は大動脈弁閉鎖不全合併がない症例においても,移植冠動脈入口部狭窄,左冠動脈低

形成例がみられること992),遠隔期の心筋血流評価検査で左室心筋潅流欠損がみられること,冠血流予備能が低下することが知られている993)−995).

したがって,中等度以上の大動脈弁閉鎖不全合併例では,比較的早期に有意の心拡大や左室機能低下が出現する可能性があることを念頭におく必

要がある.胸痛,動悸,失神,労作時呼吸困難等の大動脈弁閉鎖不全による症状出現に留意しつつ,運動負荷試験や心エコー法による左室機能の

継続的評価が必要である.

③リスク分類(表77)

狭心痛や呼吸困難等の臨床症状がある患者は高度リスクとする.

左室拡大がなくても安静時や運動誘発性期外収縮を認めるものは中等度リスクである.

④運動・作業許容条件(表78)

リスク分類,運動・作業許容条件は,循環器疾患の診断と治療に関するガイドライン(2001− 2002年度研究班報告)の「心疾患患者の格好,職域,

スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン」に準じた282).

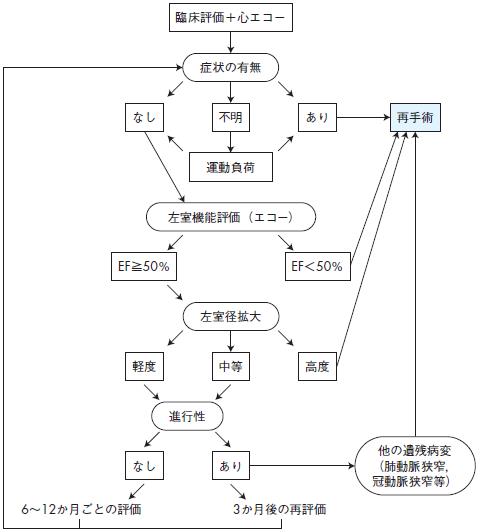

⑤管理と再手術適応

軽度大動脈弁閉鎖不全で左室拡大がない無症状例は軽度リスクであり,12か月ごとの定期検査を行う.中等度で左室拡大を認める例は中等度リ

スクであり,選択的冠動脈造影検査による冠動脈狭窄の有無や6 ~ 12か月ごとの左室機能評価が必要である.左室拡大の進行がなければ中等度

の運動まで許容する.慢性大動脈弁閉鎖不全の至適手術時期については現在でも議論の多いところである.自覚症状を伴うものは絶対手術適応で

あるが,症状が出現した時点では既に心機能低下が高度で手術時期を逸している場合もある.自覚症状がないものでも早期の手術が予後を改善す

る可能性が指摘されている.特に他の遺残病変を伴う術後の高度大動脈弁閉鎖不全例では,厳重な定期的臨床評価が必要である.高度例における

管理計画を図3に示す.手術適応ではない中等度以下の大動脈弁閉鎖不全では,ACE阻害薬が,左室拡大,左室肥大の改善に有用996)であり,推

奨される.

左室拡大の程度は循環器疾患の診断と治療に関するガイドライン(2001− 2002年度研究班報告)の「弁膜疾患の非薬物治療に関するガイドライン」

867)の“大動脈弁閉鎖不全に対する弁置換術の適応”の脚注を目安にする(表79).

⑥術式選択と予後

術後大動脈弁閉鎖不全に対する再手術は,通常大動脈弁置換術が行われるが989),997),998),大動脈弁形成術の報告も散見される999)−1002).しか

しながら,弁尖が元来は肺動脈弁であること,動脈位血流転換術後で大動脈が肺動脈後方に位置すること,移植冠動脈に対する処置等通常の弁尖

温存術式が困難なことから,弁形成術の適応は限定される.なお,大動脈弁閉鎖不全がない大動脈基部拡大例(基部径55mm以上)は大動脈弁を

温存する基部置換術の適応である4).大動脈弁置換術における代用弁としては機械弁と生体弁に大別されるが,現時点において動脈位血流転換術

後例は大多数が非高齢者であり,機械弁が選択されることが多い.術後の大動脈弁閉鎖不全に対する大動脈弁置換術および弁形成術の手術成績,

遠隔成績に関する多数例の報告は少ない.

表77 完全大血管転位 動脈位血流転換術後,大動脈弁閉鎖不全のリスク分類

表78 完全大血管転位 動脈位血流転換術後,大動脈弁閉鎖不全のリスク分類別運動・作業許容条件

表79 完全大血管転位 体格を考慮した大動脈閉鎖不全における左室拡大の程度867)

図3 動脈位血流転換術後高度大動脈弁閉鎖不全の管理方針

- Home

- Ⅱ 各論

- 12 完全大血管転位 動脈位血流転換術後

- 1 大動脈弁閉鎖不全の管理

成人先天性心疾患診療ガイドライン(2011年改訂版)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)