臨床評価+心エコー

運動負荷

右室肺動脈圧較差(PG)心エコー法

推定左室右室圧比

不均衡肺血流,挙児希望

高度運動希望,高度肺動脈弁逆流

なし不明あり

なしあり

<0.7 ≧0.7

PG<50mmHg PG≧50mmHg

症状の有無

再手術

カテーテル治療

6~12か月ごとの評価

運動負荷

右室肺動脈圧較差(PG)心エコー法

推定左室右室圧比

不均衡肺血流,挙児希望

高度運動希望,高度肺動脈弁逆流

なし不明あり

なしあり

<0.7 ≧0.7

PG<50mmHg PG≧50mmHg

症状の有無

再手術

カテーテル治療

6~12か月ごとの評価

軽い運動中等度運動強い運動

運動・作業強度3METS未満3~6METS 6METSを超える

望ましい運動耐容能5METS未満5~10METS 10METSを超える

リスク

軽微許容許容許容

軽度許容許容許容あるいは条件付許容

中等度許容条件付許容条件付許容あるいは禁忌

高度条件付許容禁忌禁忌

運動・作業強度3METS未満3~6METS 6METSを超える

望ましい運動耐容能5METS未満5~10METS 10METSを超える

リスク

軽微許容許容許容

軽度許容許容許容あるいは条件付許容

中等度許容条件付許容条件付許容あるいは禁忌

高度条件付許容禁忌禁忌

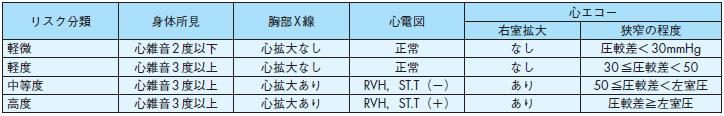

リスク分類身体所見胸部X線心電図心エコー

右室拡大狭窄の程度

軽微心雑音2度以下心拡大なし正常なし圧較差<30mmHg

軽度心雑音3度以上心拡大なし正常なし30≦圧較差<50

中等度心雑音3度以上心拡大ありRVH,ST.T(-) あり50≦圧較差<左室圧

高度心雑音3度以上心拡大ありRVH,ST.T(+) あり圧較差≧左室圧

右室拡大狭窄の程度

軽微心雑音2度以下心拡大なし正常なし圧較差<30mmHg

軽度心雑音3度以上心拡大なし正常なし30≦圧較差<50

中等度心雑音3度以上心拡大ありRVH,ST.T(-) あり50≦圧較差<左室圧

高度心雑音3度以上心拡大ありRVH,ST.T(+) あり圧較差≧左室圧

2 右室流出路狭窄の管理

表80 完全大血管転位 動脈位血流転換術後,右室流出路狭搾のリスク分類

表81 完全大血管転位 動脈位血流転換術後,右室流出路狭搾のリスク分類別運動・作業許容条件

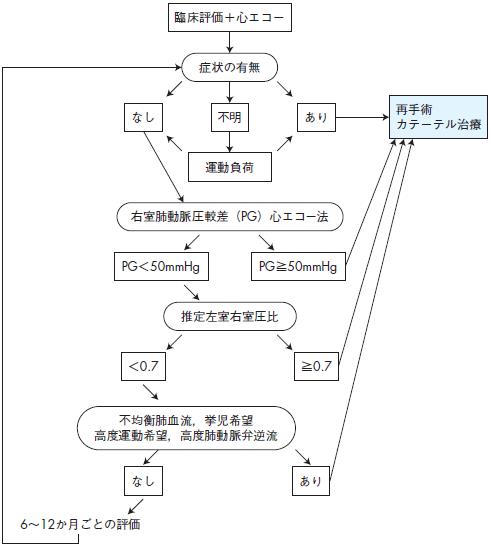

図4 右室流出路狭窄の治療方針

- Home

- Ⅱ 各論

- 12 完全大血管転位 動脈位血流転換術後

- 2 右室流出路狭窄の管理

①発生頻度と発生機序

術後右室流出路狭窄は3~ 30%と比較的高頻度に認められる術後続発症である4),942),962)−980),999),1003)−1006).狭窄部位は,肺動脈弁および弁

下,吻合部(弁上部),左右肺動脈幹,左右末梢肺動脈に単独あるいは複合して発生する.狭窄の発生原因は,Lecompte法における大動脈の後方

からの圧迫と左右肺動脈の過伸展,肺動脈再建に用いるパッチの肥厚・退縮,肺動脈弁輪部および吻合部の成長障害,小口径の旧大動脈弁等が考

えられる.動脈位血流転換術における肺動脈狭窄発生はある程度不可避な合併症であり,その発生頻度は経年的に増加し,狭窄の程度も進行す

る.

②診断

動脈位血流転換術後の右室流出路狭窄は,完全大血管転位に対するRastelli手術後の管理基準に準じ1007),十分な専門知識を持つ循環器内科医

による定期的な外来診療がすすめられる.基本的には臨床症状と心エコー法で経過観察を行う.通常は,右室の代償機転により長期にわたって無症

状に経過し右心機能も正常に維持されることが多い.一側肺動脈狭窄例では有意の右室圧上昇が見られないことがある.軽症では運動耐容能や心

機能は正常であるが,重症例では比較的早期に有意の心拡大や右室機能低下,心室性期外収縮が出現することがある.動悸,労作時呼吸困難,肝

腫大等の右室流出路狭窄による症状出現に留意しつつ,心エコー法による右室機能,運動負荷試験,肺血流シンチグラフィーによる左右肺動脈血流

分布の評価が必要である.

③リスク分類(表80)

右室流出路狭窄に伴う自覚症状がある患者は高度リスクとする.

圧較差< 50mmHg,右室拡大(−)でも安静時や運動誘発性期外収縮を認めるものは中等度リスクである.

④運動・作業許容条件(表81)

リスク分類,運動・作業許容条件は,循環器疾患の診断と治療に関するガイドライン(2001− 2002年度研究班報告)の「心疾患患者の格好,職域,

スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン」を参照282).

⑤管理と再手術適応

軽度の右室流出路狭窄(圧較差< 50mmHg)で右室拡大がない無症状例は軽度リスクであり,12か月ごとの定期検査を行う. 中等度の圧較差(

圧較差≧50mmHg)で右室拡大を認める例は中等度リスクであり,6~12か月ごとの右室機能評価が必要である.右室拡大,三尖弁逆流の進行がな

ければ中等度の運動まで許容する.右心不全症状あり,圧較差≧ 50mmHgあるいは右室圧/左室圧≧0.7の圧較差は手術適応である.圧較差<

50mmHg,右室圧/左室圧< 0.7でも一側肺動脈狭窄による左右肺動脈血流分布不均衡が存在するもの,挙児希望あるいは高度運動希望がある場

合,高度肺動脈弁逆流を伴うものでは手術がすすめられる4).高度の圧較差例における管理計画を図4に示す.

⑥術式選択と予後

最近の多施設共同研究によると,新生児動脈位血流転換術後遠隔期の右心系狭窄に対する再手術およびカテーテル治療施行率は12%で,累積

回避率は術後1年で94%,10年で83%と報告されている1006).外科的解除法は,パッチによる肺動脈拡大が行われ,狭小弁輪例に対しては弁輪拡

大が適用され,肺動脈狭窄再発率は低い965),999),1003).一方,経皮的アプローチのバルーン拡大術の成功率は外科治療より低いが,非侵襲的で繰

り返し行える利点があり,狭窄病変部は身体発育に応じて成長することが示されている9),1008)−1010).

成人先天性心疾患診療ガイドライン(2011年改訂版)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)

Guidelines for Management of Congenital Heart Diseases in Adults(JCS 2011)